Mit neuen Software-Technologien lassen sich auch ganz ohne musikalische Vorkenntnisse professionelle Songs schreiben. Damit hinterfragen Programme wir Ujam eine über tausend Jahre alte Tradition sowie die Bedeutung von Wissen, Handwerk und Talent. Kann heute wirklich jeder ein Musiker sein?von Tobias FischerRichard Taruskins epochale, fünfbändige "Geschichte westlicher Musik" ("The History of Western Music") beginnt grob gesagt im Jahr 1000 und endet Ende des 20. Jahrhunderts mit der Erfindung von Sequenzer-Programmen. Jemandem, der seinen Lesern 5000 Seiten anregende Lektüre geboten hat, kann man angesichts dieses unvermittelten Finales wohl kaum Faulheit unterstellen. Vielmehr meint Taruskin tatsächlich, einen Paradigmenwechsel erkannt zu haben. Was auch immer ab jetzt kommen mag, so der Autor, wird einer neuen Tradition angehören, in der die einstmaligen Grundlagen des Komponistenbegriffs wie wir ihn kennen - Angehörigkeit zu einer schriftlichen Tradition und die Arbeit mit Notenpapier - keine Bedeutung mehr besitzen werden. Taruskin erwartungsfroher Grundton angesichts dieser Zukunft stellt allerdings eher eine Ausnahme dar. Kritiker erkennen vielmehr ein Absinken des Qualitätsniveaus aufgrund einer Überflutung des Marktes mit mittelmäßigen Produktionen und den verblüffenden Möglichkeiten der Post-Produktion, welche scheinbar selbst aus einer schwachbrüstigen Stimme eine opernreife Performance herauszukitzeln vermögen. Tatsächlich sind die Fragen, die sich aus der Demokratisierung (um es positiv auszudrücken) beziehungsweise Vulgarisierung (negativ) des Musikerbegriffs ergeben, gelegentlich verwirrend: Wenn kein handwerkliches Können mehr gefragt ist, worin besteht dann noch die "Kunst"? Und: Wenn Software-Lösungen bedeutende Teile des Kompositionsprozesses übernehmen, kann dann wirklich jeder ein Musiker sein? Oder gar ein Star?

Aufgeweichte Trennlinie

Es sind Fragen, die in den letzten zwei Jahren an Bedeutung hinzugewonnen haben und die den Abschluss einer langen Entwicklung bilden, als Folge derer das Erlernen eines Instruments keine notwendige Voraussetzung zum Musizieren mehr darstellt. Rob Brown und Sean Booth von Autechre verwendeten stattdessen höhere Mathematik, um auf Alben wie "Confield" rhythmische Muster unerhörter Tiefe zu schaffen. In der Ambient-Szene wiederum konnte das schlichte Entlangreiben am Rande einer Tonschale durch die richtige Kombination aus Hall- und Echo-Effekten zu majestätischen Klangkathedralen aufgebauscht werden. Und eine Künstlerin wie Peaches programmierte schlicht eine TR-505 und nölte dazu ein paar auf eine schmutzige Serviette gekritzelte Textfragmente. Doch beließen diese Beispiele immerhin noch die Trennlinie zwischen Musiker und Publikum intakt, zwischen Schaffenden und Zuhörern.

Diese Grenze wird nun nicht nur durch die exponentiell wachsende Zahl an Labels und Veröffentlichungen aufgeweicht, sondern zusätzlich durch einen technologischen Schub ungeahnter Dimension. Allein in den letzten zwei Jahren hat sich auf dem Gebiet computerunterstützten Songwritings ein Quantensprung vollzogen. Als Microsoft 2009 die Songsmith-Software zum kostenlosen Download anbot, erntete die Firma damit noch vor allem Hohn. Das Prinzip von Songsmith bestand darin, eine von einem Nutzer direkt in den Rechner eingesungene Melodie um passende Akkorde zu ergänzen und um sie herum einen fertigen Track zu bauen. Der ausgeprägte Demo-Charakter der Software, die mit schrillen MIDI-Klängen und Retorten-Arrangements "glänzte", machte ihr schon früh den Garaus. Noch heute findet man auf Youtube Songsmith-Versionen von Klassikern wie "Roxanne" und "Beat it", deren groteske Grässlichkeit jede noch so miese Party zum Kochen bringt.

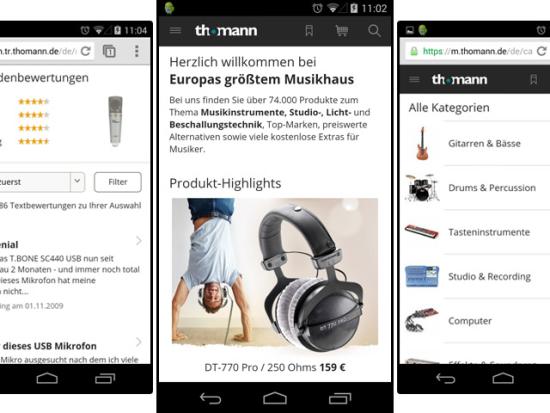

Nur zwei Jahre später ist die gleiche Idee mit der Einführung von Ujam plötzlich so aktuell und relevant wie nie zuvor. Die von Peter Gorges und Axel Hensen entwickelte Technologie greift zwar augenscheinlich das Songsmith-Konzept auf - das aber auf allerhöchstem Niveau: Als man Ujam beim Finale der jährlichen Techcrunch Disrupt Awards vorstellte, probierte ein Jury-Mitglied das Programm spontan aus und traute seinen Ohren kaum: Sekunden nachdem er ein paar Zeilen gesungen hatte, hatte Ujam daraus bereits einen Song entwickelt, der - abgesehen von ein paar kleinen Wacklern hier und dort - wie ein fertiges Studio-Produkt klang. Es ist diese Professionalität sowie die Option, durch kleine Änderungen bei den Harmoniefolgen und Arrangements zu einem persönlichen Ergebnis zu gelangen, welche Ujam zu einem verblüffenden Erlebnis macht. Dabei kommt Gorges und Hensen, die Musikerfahrung mitbringen und unter anderem bei Avid und Wizoo Sound Design für die Entwicklung virtueller Instrumente zuständig waren, eine grundlegende Eigenschaft des von ihnen bedienten Genres zugute: Pop ist eine recht einfache, modulare Kunst, bei der Melodien über eine kleine Zahl ständig wiederkehrender Muster gelegt werden - die Ergebnisse einer menschlichen und maschinellen Herangehensweise liegen fast zwangsläufig nahe beieinander.

Gut genug - oder gar besser?

Trotzdem muss man sich fragen, weswegen sich Konsumenten, die mehrere Jahrzehnte lang noch Spitzenproduktionen forderten, plötzlich mit den dahergesummten, von PCs begleiteten Melodien ihres Frisörs oder Nachbarn zufriedengeben sollten? Ein Teil dieser Entwicklung kann zweifelsohne auf einen Trend zurückgeführt werden, den das Magazin "Wired" einmal als "Gut-genug-Revolution" definiert hat. In dem dazugehörigen Artikel beschreibt Robert Capps, wie sich zunehmend Produkte durchsetzen, welche nicht zur Spitzenklasse gehören und augenscheinlich sekundäre Merkmale zum eigentlich entscheidenden Kaufargument erheben. Audiophilen wird diese Entwicklung schmerzhaft als der MP3-Effekt bekannt sein. Statt neue Formate wie die Super-Audio-CD oder DVD-Audio anzunehmen, wollten Fans lieber ihre Musik mit anderen teilen und schnell aus dem Netz herunterladen. Das wahrhaft Paradoxe an der Situation besteht aber darin, dass MP3s ihre Vorreiterrolle beibehalten haben, obwohl die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Download von WAV-Files durch inzwischen bedeutend schnellere Leitungen längst gegeben wären.

Warum bloß, fragte sich Jonathan Berger und führte an der Universität von Stanford jedes Jahr einen Test durch, um die subjektive Einstellung von Studenten zu Vinyl, CD und MP3 zu ermitteln. Dabei nahm nicht nur die Akzeptanz von MP3s zu, sondern sogar ihre Wertschätzung. Die kleinen Fehler und das eingeschränkte Frequenzspektrum der komprimierten Dateien erschien den Probanden nicht nur mehr als "gut genug", sondern sogar als angenehm - für sie "sollte die Musik so klingen". Zu einem Teil speisen sich Projekte wie Songsmith und Ujam ganz klar aus dieser "Gut-genug-Revolution": Viele Laien werden den Unterschied zwischen einem traditionell geschriebenen Song und einem computergestützten schlicht nicht erhören können und möglicherweise eines Tages das Unfertige und leicht Heimgemachte eines Ujam-Tracks der Perfektion einer Studio-Produktion vorziehen.

Dass auch ein Komponist wie Hans Zimmer dem Projekt seine Unterstützung zugesagt hat, lässt weiter aufhorchen, scheint es doch zu darauf hinzudeuten, dass sogar orchestrale Musik bald in den Möglichkeitenbereich eines Schlafzimmerproduzenten rücken könnte. Und tatsächlich sind einige der Stücke, welche die von David Cope entwickelte Emily-Howell-Software geschrieben hat, schlicht sensationell, ihr erstes Album, "From Darkness, Light", ohne Kenntnis des Entstehungsprozesses nicht von einem menschlichen zu unterscheiden.

Und doch handelt es sich bei der Diskussion um einen der ältesten Hüte der Musikgeschichte: Jede Generation fürchtet um ihre Stellung und die Aufrechterhaltung ihrer Ideale und Ästhetiken. Das, was sich Pioniere wie Klaus Schulze und Tangerine Dream hart erarbeiten mussten - die Arbeit mit fehlerbehafteten und sich ständig verstimmenden Hardware-Sequenzern - können ihre Nachfolger heute bequem am Laptop erledigen und dabei ihre Einstellungen auch noch korrigieren und speichern. Und auch die vorher genannten Groove-Patterns von Autechre ließen sich bereits wenige Jahre nach ihrer bahnbrechenden Arbeit von Plug-ins erledigen, die aus einem einfachen Beat stotternde und stolpernde Metren bauten.

Natürlich haben einige der einstmals führenden Musiker denen, die nach ihnen kamen, gelegentlich Faulheit oder Mangel an Talent nachgesagt. Doch geht diese Kritik am eigentlichen Punkt vorbei. Es soll zu den Hochzeiten des Country-Booms in den USA ganze Bürogebäude gegeben haben, in denen Armeen von Songwriter jeden Tag acht Stunden lang pflichtgetreu der Aufgabe nachgingen, Lieder zu schreiben, wortwörtlich am Reißbrett. Warum soll diese eigentlich recht stumpfe Aufgabe nicht von Maschinen übernommen werden? Genau wie andere Bereiche des täglichen Lebens, verschiebt sich auch der Bereich der Kreativität und wird dabei nicht kleiner, sondern stetig umfangreicher. Nicht das Handwerk an sich ist schließlich Mittelpunkt von Musikalität, sondern der gekonnte Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel - das hätten auch Bach und Mozart nicht anders gesehen. Die Qualität eines Musikers hat sich niemals nur auf Noten bezogen, sondern auch - oder gerade - auf seine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen: Als Mike Oldfield die Eröffnungssequenz für Tubular Bells II schrieb, ließ er sich von einer Software Millionen von Variationen des ursprünglichen Tubular-Bell-Motivs erstellen. Doch war es noch immer er selbst, der daraus die passendste auswählte. Manchmal produzieren gerade Fehler oder Fehleinschätzungen die faszinierendsten Ergebnisse. Solange Musik noch von Menschen und nicht von Maschinen gehört wird, ist immer noch genug Platz für wunderbare Irrtümer.